Петр Суворов. Рассказы

У донского писателя Петра Суворова из Нехаевского района вышло уже четыре книги рассказов и очерков. Самая поздняя по времени книжка «Радуясь, свирепствуя и мучаясь» была издана в 2015 году. Публикуем его новые рассказы и миниатюры, которые еще ждут своего издателя.

Вера Дмитриева

Упоительные «Голоса Хопра»

Потому и навеки не скрою,

Что любить не отдельно, не врозь

Нам единой любовью с тобою

Эту Родину привелось.

Эти потрясающие по свей теплоте и проникновенности слова Сергея Есенина как нельзя лучше подходят для описания атмосферы, царившей в зале Алексеевского районного ДК в День национального единства – 4 ноября. Собравшиеся здесь люди – участники традиционного осеннего фольклорного фестиваля «Голоса Хопра», большинство из них хорошо знают друг друга и по творчеству, отражаемому в регулярных выпусках альманаха, но и лично. И потому – не сдержать радость общения, бурных аплодисментов от прослушивания со сцены все новых и новых стихов, песен, новелл. Характерно, что творческий состав номинантов фестиваля по своему возрасту все еще достаточно контрастен: от девчонок – десятиклассниц до восьмидесятилетних старушек, но нельзя не обратить внимания на, увы, неуклонную тенденцию к «старению». И это, конечно, тревожит. Нужна новая кровь, нужны новые имена и творческие находки.

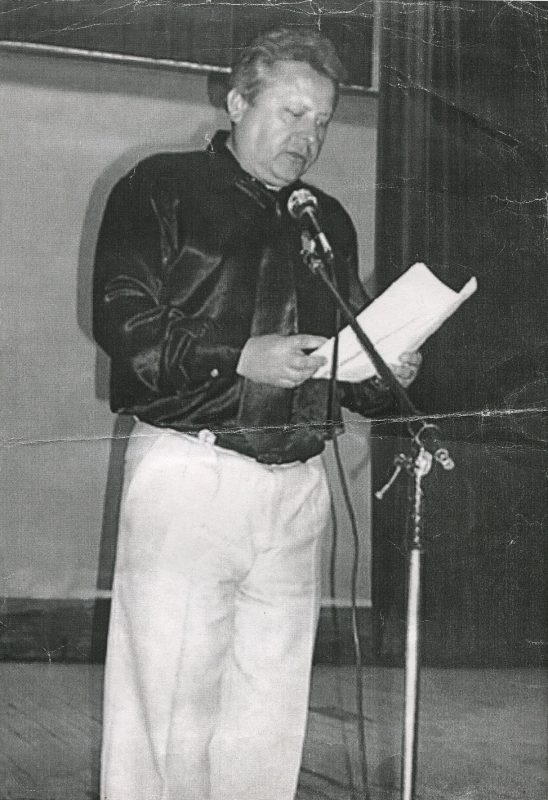

В каком-то смысле роль такой находки выполнил известный журналист, а с некоторых пор еще и писатель – нехаевец Петр Суворов. Прочитанные им со сцены рассказы «За справедливость», «Соседки», «Пунктирик счастья» произвели на присутствующих ошеломляющее впечатление. Недаром потом – в антракте и на «свободном микрофоне» – П. Суворов оказался самым востребованным собеседником и – снова – самым деланным выступающим. А когда собравшиеся узнали, что по очеркам Петра Суворова сняты два документальных фильма «Правило Веры» и «Золото банды Фомина», а сам он – автор четырех книг (причем две книги выпущены в госуарственном издательстве), то тут же к нему выстроилась очередь за автографом и номерком телефона. Одним словом, автор, почти не востребованный в собственном родном Нехаевском районе (кстати, и на этот раз нехаевцев никто и не проинформировал о предстоящем творческом форуме – обидно), в этот день получил что-то вроде бенефиса. Десятки человек просили его прислать если уж не книгу, то хотя бы электронное послание или черновики его рассказов и новелл. И в этом и была, пожалуй, самая главная грустинка, что на культуру, на книгоиздательство в нашей области отводится так мало средств.

В остальном же алексеевцы, как хозяева мероприятия, были выше всяких похвал. К теплу души они добавили такой обед, с таким шикарным ассортиментом яств и напитков, что казалось, обмывается чья-то нобелевская премия…

Петр Суворов

Рассказы

Пунктирик счастья

У Ивана Алексеевича Бунина есть строчки, величиною в целую жизнь.

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,

И лазурь, и полуденный зной…

Срок настанет – Господь сына блудного спросит:

“Был ли счастлив ты в жизни земной?”

И забуду я все – вспомню только вот эти

Полевые пути меж колосьев и трав –

И от сладостных слез не успею ответить,

К милосердным коленям припав.

Каждый человек пусть не сплошняком, пусть пунктирно, но все равно был счастлив. Лермонтов вон в девять лет был так влюблен, как уже потом не был влюблен никогда. Впрочем, может просто не успел, не дожив и до полных двадцать семь лет.

Если бы меня спросили насчет этого самого счастья, то я, наверное, первым делом вспомнил бы наш обширный казачий баз с разметанным – для окончательной просушки – стогом степного сена. В сене этом было много разных цветов и даже попадались слегка привянутые ягодинки дикой земляники. Всё это пахло для меня, пяти-шестилетнего ребенка, так ново и так волшебно, что я в восторге барахтался в этих ароматных космах и смеялся, смеялся…

А потом была ночь. Волшебная ночь. Вся наша семья плюс какие-то гости (кажется, из Мурманска) решили спать на этом сене. Расстелили все одеяла, подушки, какие-то балахоны. Потом долго со смехом укладывались, потом кто-то – самый умный – рассказывал о Млечном Пути над нашими головами. А я блаженно закрывал глаза и вяло щекотал облепивших меня шестерых котят.

Книга – худший подарок?

Возле нашей старой двухэтажки редко увидишь стайку малышни – одни пенсионеры доживают. А тут вижу: разноцветная и разноголосая публика громко щебечет прямо посредине двора. Выхожу полюбоваться молодежью, а мне тут же подсказывают: дескать, у одной из девочек – день рождения. Ну что ж, намёк понятен, тем более, что не в тягость он, а, считай, в силу выше означенных причин, в радость.

Веду весёлую ватагу в свою летнюю кухню, на ходу соображая, что бы такое подарить «новорожденной». Останавливаюсь на простом и доступном атрибуте – книге. Тем более, что их ещё много на моих полках, хотя около тысячи томов в своё время сдал в районную библиотеку.

А здесь, в летней кухне, их осталось томов двести – не больше. Но для девочки-семиклассницы наверняка что-то ведь найдется. Делаю широкий жест рукой – выбирай, а девочка вдруг вся как-то скукожилась, испуганно застыла на месте.

– Чего стоишь, бери любую, какая понравится, – простодушно настаиваю я. Но моя гостья упорно поджала губы и даже не подошла к полке и не посмотрела на те книги, что по ходу подбирал ей я.

– В чем дело? – удивляюсь – Или ты книг не читаешь?

– Не, не читаю, – наконец, коротко выдавила она.

– Совсем не читаешь?

– Совсем. Только по школьной программе… в интернете.

– Фу, ёлки-палки, – меня аж в жар бросило, аж стыдно стало за свою неуклюжую щедрость.

А девочка, пользуясь моим замешательством, тут же слилась с кучкой притихших сверстниц и покинула моё летнее прибежище.

Я пожал плечами, озадаченный. У девочки вроде бы умное личико, хорошие манеры, а от книг сбежала, как от страшилок. Во все времена считалось: книга – лучший подарок, а сегодня, выходит, самый что ни на есть худший?..

Дураков нам не надо

За мою тётку Алёну в далёком-далёком теперь 1928 году – в канун коллективизации – из соседнего хутора приехали свататься. Всё чин-чином, как полагается в таких случаях. Разговоры с намёком: мол, у вас товар, у нас купец… Невеста, пунцовая от смущения, выглядывала из-за горничной портьеры, а жених – добрый молодец под два метра роста – решил, не теряя времени, выдобриться перед будущей роднёй – помочь жидковатым подросткам, братьям невесты, в перекладывании навозной кучи возле катуха. На первом же захвате сломал вилы. Ребята дали ему другие. И снова – хрясь. В растерянности жених встал столбом, а наблюдавшая за работой старая-престарая бабка невесты, опираясь на клюку, еле вползла в хату, но твёрдо сказала, как отрезала: никакого сватовства.

– Почему?! – многоголосо удивилась уже сговорившаяся было компания. – Жених-то вон какой статный да сильный…

– Сильный, да дурак, а нам таковых не надобно.

И несостоявшимся сватам: «Извиняйте за правду и прощевайте!» Старших тогда слушались…

Безутешная невеста плакала целую неделю, а через полгода вышла замуж за другого – не такого сильного – и счастливо прожила с ним всю долгую жизнь.

«Милая моя говядинка»

Огромный двухэтажный автобус медленно отъезжает от станичного вокзальчика и сторожко пробирается между домишек на столбовую дорогу. Автобус красивый и надпись на нём призывная, оптимистичная. А вот лица в окошках – печальные, блёклые. Потому что лица эти – лица рабов. Они сами себе дали эту обидную кличку, потому что отдают себе отчёт в том, что свою копеечку зарабатывают не только через неблагодарный каторжный труд, но и ещё и через унижения, оскорбления, несправедливость. Чуть сказал слово против хозяина – и ты уже снова безработный, вали из Москвы в свою нищую провинцию, ковыряйся в навозе. В основном люди эти – охранники, которые уже и забыли, что такое нормальный сон, приличная еда, человеческое обращение. Едут в столицу, стиснув зубы, чтобы здесь, в хуторах, их жёны и дети не положили эти самые зубы на полку.

А мне, как только я вижу этот белый «лайнер», увозящий моих молодых земляков на их собачью службу, каждый раз приходят на ум слова шолоховского старика из «Тихого Дона». Тот стоял в сторонке у вокзальчика, где в поезд под бравурные марши казаки вместе со строевыми лошадьми грузились в вагоны, отправляясь на германскую войну, и, печально кивая головой, приговаривал: «Милая ты моя говядинка». И снова: «Милая ты моя говядинка…». На убой-то везли…

Серьезная кредитная история

Толик – слишком уж интеллигентный человек. Поэтому на вкрадчивое банковское предложение по телефону взять до полумиллиона рублей кредита ответил большим-пребольшим спасибо и обещанием хорошенько подумать. Через два дня тот же голос в телефоне вновь озвучил якобы совершенно выгодное для Толика предложение. При этом очень лестно отозвался о толикиной кредитной истории, подчеркнув тем самым, что банк априори считает его не только потенциально надежным клиентом, но и чрезвычайно серьезным и порядочным человеком.

Толик от комплиментов, конечно, растаял, и, может быть, поэтому решительного «нет» и в тот раз так и не сказал. Опять: «Подумаю, посовещаюсь с семьей…»

И лишь в третий раз, когда голос в трубке по-хозяйски начал озвучивать подробности и условия предстоящего кредитного договора, Толик выдавил из себя уникальную фразу: «Да, наверное, нет». Однако она не охладила пыл навязчивого представителя банка, и тот продолжал тарахтеть про какие-то преференции по процентам, еще какие-то бонусы и тому подобное.

И тут Толик взорвался. Куда делась его хваленая выдержка.

– Слушай ты, чмо офисное, букашка кабинетная, у меня самого этих денег – хоть ж…й ешь, поэтому я вежливо отнекивался. Но ты не понял моей доброты и расквелил меня окончательно. Если ты еще раз позвонишь по этому адресу, я тебя найду и заставлю скушать эти полмиллиона без соли и без лука. Ты хорошо меня понял? Гляди, я не шучу. Ты ведь сам подчеркивал, что я человек серьезный.

За справедливость

… Кавалерийский корпус Думенко (до сорока тысяч сабель, костяк будущей 2-й Конной армии) впервые пересекал священную (по крайне мере для казаков) границу Области Войска Донского. Притихшие, как будто съежившиеся хутора – Суховский, Карайчевский, Березняговский, Дряглевский – были сданы без боя. Казачьи сотни держались ближе к Хопру, чтобы в случае неудачи, быстро ретироваться в лесные дебри левобережья.

И все-таки без боевых стычек не обошлось. В одной из них ночной дозор красных взял в плен молодого казака, сына хуторского атамана. Тот пробирался в родной хутор для выяснения обстановки. И вроде сноровистый был лазутчик, и вроде глаз у него наметанный, а поди ж ты, возле самой околицы вдруг расслабился, просмотрел затаившуюся в вербах засаду. Короткий бой, и вот уже его раненого и избитого вталкивают – вот ведь как бывает! – в родную хату, где как раз и разместился штаб командующего корпуса.

– Ну, рассказывай, лампасник, с какой целью шел в хутор? Не молочка же попить и блинов домашних покушать? – Под оживленное зубоскальство подчиненных начал Думенко. – Аль, может, меня самого зарубить хотел, так сказать, обезглавить войско в прямом и переносном смысле? Что молчишь, вражина? Аль советская власть не мила? Куда все разбежались-то? Или вы смелые, когда бастующих рабочих шашками разгонять, да на смотрах императорских красоваться? Так вот, мы идем для того, чтобы пригнуть вас, сбить с вас спесь и заставить полюбить новую власть. Она ведь и для вас старается, чтоб справедливость была…

– Справедливость, говоришь? – наконец разлепил спекшиеся от крови губы пленник. – Знаем мы вашу справедливость, уже ученые. Офицеров и дедов – в распыл, а молодаек да жалмерок по углам тискать…

– Ну-ну, поговори еще, может. в последний раз, разрешаю. – Думенко откинулся на изящном венском стуле так, что, казалось, стул сейчас распадется на составные прутья. Но обошлось.

И тогда казак бросил в глаза врага свой главный аргумент:

– Ты вот красный генерал, а ведешь себя как нехристь, как германец-захватчик. Ты вот сидишь в моем родительском доме, за моим столом – батяня его сам сгондобил – ешь из моей чашки и пьешь из моей кружки и еще меня же вражиной обзываешь.

– Как? – опешил Думенко. – Это твоя, что ли, хата? Точно твоя?

– Точнее не бывает. Батя с маманей небось в погребе сидят или у соседей в сарае прячутся, а тут теперь ты полный хозяин. И еще талдычишь о справедливости. Вон она какая справедливость по-вашему. А если бы я вот так же вперся в твою хату, да расселся под божницами, словно званый гость, а твои родные разбежались бы в страхе кто куда – что бы ты сказал?

– Ух ты сволоченок! – Краска гнева, а может и стыда залила щеки комкора. – Ты смотри, как разговорился! К стенке его немедленно! – И тут же обратное: – Отставить! Дать ему коня и пусть катится к своим недобитым белякам. И скажи своим, слышишь, обязательно скажи: красный комкор за справедливость воюет! Не только на словах, но и на деле…

Здорово, батя!

Так каждый раз говорю я портрету отца, размещенному в ряду сотен других героев на монументальном стенде возле Вечного Огня, когда прохожу ли, проезжаю ли мимо. Мы давно не видались, с тех пор, как январской ночью 1976 года ты навечно закрыл свои глаза. Мне тогда было 18 лет, тебе 71.

Ты был романтиком и, родив меня на 53 году, ты не очень-то охал и ахал насчет моего будущего. Чего, мол, бояться трудностей и всяческих неурядиц, если живем в век космонавтики, если коммунистическая партия уверенно ведет нас ко все новым и новым свершениям. И если вдруг чего – люди помогут, советская власть не бросит.

Не буду плакаться, все получилось. По характеру, по способностям, по судьбе. Неуклюже, почти смешно вышло лишь с родительским домом. Поселившись в «городской» квартире в райцентре, мне пришлось продать оставшееся без присмотра родительское гнездо. За одну тысячу рублей. Осенью 1991 года это еще были деньги, я положил их «на книжку», то есть в банк. Но с января 92-го началось такое… Короче, через год я снял эту тысячу со сберкнижки, доложил к ней еще две тысячи и купил … пачку турецкого чая. Который оказался к тому же со стронцием (так написали в популярном еженедельнике «АиФ»), и я этот чай выкинул на помойку…

Так что от вас с матерью у меня остались лишь старинные (зато какие!) иконы и твои боевые награды. Именно боевые – «поношенные», пропахшие порохом и потом. А еще твоею кровью. Ибо, как зафиксировано в наградном листе, подписанном начальником разведотдела штаба 3-го Украинского фронта генерал-майором А. Роговым и начальником штаба 3-го Украинского фронта гвардии генерал-лейтенантом С. Ивановым, ты был «тяжело ранен 22.12.42 г., 20.06.44 г., легко ранен 9.04.44 г.». И еще в этом же листе сказано, что, будучи в должности помощника командира пулеметного взвода 2-го эскадрона 4-го Кубанского казачьего корпуса, при взятии г. Одессы (под селом Белянка) ты возглавил атаку на фашистов и лично уничтожил две огневые точки противника, а твой взвод – до 30 немецких солдат. При этом ты был ранен в ногу. И главная, самая почетная солдатская медаль – «За отвагу» – нашла тебя уже на одном из Белорусских фронтов. А вообще-то они, награды, все непростые, редкие даже. Вот медаль «За оборону Советского Заполярья», которую ты заслужил, обороняя г. Мурманск летом 1941 года, а вот медаль «За оборону Сталинграда». В этой битве тебе снесло полчерепа и ты чуть не замерз среди убитых (спасибо бдительному солдатику из похоронного взвода). Еще среди твоих боевых наград медаль «За боевые заслуги», которая также высоко ценится в негласной солдатской табели о рангах. А вот совсем непохожая на другие награды – на тряпичном треугольнике, окрашенном в зелено-красный национальный цвет, болгарская медаль за участие в освобождении этой страны от фашистского порабощения.

Есть еще «За победу над Германией» с профилем Сталина и куча юбилейных. Впрочем, их было бы гораздо больше, если бы ты еще хотя бы трошки пожил. Но та, самая страшная – сталинградская рана – не дала тебе заслуженно насладиться плодами Великой Победы. А может – по большому счету – и к лучшему? Ни ты, ни твои дети не ходили по райкомам и исполкомам, не требовали льгот в виде ковров, тяжелых мотоциклов, автомашин, газовых котлов, телефонов и тому подобного. Так получилось, что не досталось вам с мамой даже земельных паев, хотя вы честно отгорбатили в колхозе – совхозе десятки лет. Ну, тут уж ваша вина – не надо было помирать. Ну и ладно, Бог с ними, с паями. Если честно, то мне немножко обидно за другое: за 43 года, что тебя, батя, нет с нами, я сменил на твоей могилке несколько крестов. Простых деревянных крестов, на которых, увы, так и не появилась надпись «Защитник Отечества». К бесплатной раздаче обелисков с этой трафаретной надписью ты тоже, батя, не успел (или, наоборот, поторопился). Их получили те ветераны, кто подольше сохранился…

Есть, кроме наград, еще одно маленькое твое наследство для меня. Это слово «плевать». Не очень хорошее вообще-то слово. Но я его почему-то крепко запомнил, хотя был малышом. Это когда какой-то большой начальник в чем-то тебя убеждал, а потом и грозил. Но ты сказал: «Плевать я хотел» и, взяв меня за руку, повел со двора в дом.

С тех пор и я плюю. Плюю на ловкачей, пробившихся во властные структуры, плюю на невежд, чванливо хвастающихся своим нечестно нажитым богатством, плюю на свою карьеру, если за нее приходится расплачиваться лакейством и унижением.

А вот тебя, то есть твой портрет на почетном стенде у Священного Огня в станице Нехаевской, я расцеловал бы. Но с земли не достану.

Дверь

Где стройка, пусть даже такая маленькая, как у меня – возведение летнего домика, – там обязательно появляются подсказчики, любопытствующие, а то и просто халявщики. Знают: без магарычей такое дело не делается, так что вдруг и им что-то да обломится.

… Ивана Андреевича – известного в округе проныру и авантюриста, а, по совместительству, моего соседа, я отшил сразу: не надо, мол, твоих услуг, успокойся. А он так и норовит попасть под руку: то одно предложит, то другое.

– Без меня, – говорит – все равно не обойдешься. Вон дверей-то у тебя нету, а знаешь, какие они в магазине стройматериалов дорогущие? Ого-го, в полдомишка твоего ценой обойдутся. А я могу достать. За копейки, за банку самогона.

– Иди отсюда, не искушай, – провожал я его с порога. – Сам то и дело по тюрьмам сгибался, и меня туда хочешь упечь. Благодарю сердечно за заботу, но лучше я обойдусь без твоих услуг.

И все же через несколько дней, когда стало очевидным, что мой бюджет не потянет на новую дверь из хозмага, я уступил очередному выгодному предложению Ивана Андреевича.

– Но чтоб того, без криминала, – напутствовал я своего соседа. – Не дай бог тебе вляпаться в какую-нибудь грязную историю, да и меня еще заляпать…

И вот уже на следующее утро неподъемной тяжести дверной блок уже стоял прислоненным к кирпичной кладке моей новостройки. И – тишина. Ни Ивана Андреевича, ни его дружка-подельника (о котором я догадывался). Я тоже не предпринимаю никаких действий: стоит изделие – и пусть стоит. В случае, если придет милиция или хозяин-частник, скажу, что понятия не имею, откуда, мол, взялся этот дверной блок.

Матерый ворюга сейчас бы рассмеялся над моими страхами и опасками – страну, мол, растаскивали по кускам, и то ничего за это не было, – а этот… Но в тот раз я действительно охренел. Это когда Иван Андреевич признался: в нарсуде ночью сперли, там как раз ремонт идет…

Хлеб с хлебом

После тяжелой травмы ноги я начал потихоньку расхаживаться и вот, гуляя по больничному коридору, увидел картину, которая поразила меня, как принято говорить, до глубины души. Нет, это не было связано с какими-либо болячками, вообще с медициной. Через открытую дверь комнатки, приспособленной под столовую, я увидел парня, который торопливо ел макароны с хлебом. Да, именно так: цеплял неподатливые, длинные макаронины ложкой, совал их в рот и тут же закусывал куском белого хлеба. Давился, толком не прожевывая, но ел, ел, ел. Боясь смутить бедолагу, я все же подошел поближе и убедился: нет на столе никакого соуса, ни сахара, ни каких-либо пряностей в виде перца или горчицы. Он ел белый сухой хлеб с такими же белыми сухими макаронами. Я был настолько потрясен, что даже не предложил ему что-либо из своего продовольственного припаса и поспешно стыдливо удалился, стараясь как можно тише шаркать костылями.

С той поры эта картина стала для меня синонимом не только крайней бедности, практически нищеты, но и какой-то безропотной покорности судьбе, а может, просто неприспособленности к суровым реалиям жизни. Она разместилась в моем сознании рядом с аналогичной, где у ветерана русско-японской войны, проживавшем в одном из наших хуторов, лучшим нарядом за всю жизнь стали белые бумажные штаны, выданные ему японцами в начале прошлого века в лагере для военнопленных…

Нонсенс

Один глава администрации, пытаясь выглядеть в глазах рядовых сограждан вполне современно и даже интеллигентно, любил ввернуть – в сочетании с матом – нечто заумно-непонятное. К примеру, реагируя на какую-то загвоздку, нелепицу или сложную проблему, он выпучивал глаза и выдавал: «Нет, это, бл-дь, нонсенс!». Причем, ему было без разницы, где это говорить – на улице в толпе или на планерке в кабинете…

Без свидетелей

Вряд ли тогда, в конце 50-х годов, кто-то обращал внимание на обычного невзрачно одетого мужичка, периодически проезжавшего – когда на автобусах, чаще на попутках – по нашим хуторам. Выйдет, бывало, на остановке, оглядится по сторонам, пройдется по улочкам-закоулочкам да и назад поворачивает. Если открыта пивная или столовая – заглянет и туда. Но абы с кем не заговорит, только лишь изредка, по какому-то наитию что ли, спросит отдельного человека: а такого-то не знаешь? И называл имя. А фамилию не называл. Может, и сам не знал, а может, скрывал, потому и не договаривал. И манера у него была какая-то странная: головой старался не вертеть, все куда-то угнуть ее норовил, вжать в худощавое свое тело. И лишь самые востроглазые его собеседники замечали: что-то неправильное было в лице незнакомца, что-то уродливое.

… В 41-м «сорокопятка» котировалась как настоящее, грозное орудие: с расстояния трехсот метров, а то и дальше, она как орехи щелкала практически любую немецкую технику – от мотоцикла до танка. А вот в 1943 году, на Курской дуге, на расчеты 45-мм орудий все смотрели, как на смертников. Ну, куда их пушчонка против «пантеры» или «тигра»?! Даже в упор, даже сбоку – не пробьешь и даже не поцарапаешь. Дай бог, если с какого-то там выстрела собьешь гусеничный трак. Ну, завертится немец на месте и тут же из своего башенного орудия впрессует тебя в сухой суглинок на полметра вместе с твоей «сорокопяткой» – прямо со щитом, лафетом, «окуляром» и зарядным ящиком. Вот и могилка новая, даже хоронить не придется.

Примерно так и с ихней батареей получилось. Стояли они вроде как в засаде, фланговое прикрытие обеспечивали. А когда фрицы поперли по центру, то взломали не только минные поля, смели пехоту и стоявшую за ней артиллерию главного калибра, но и ветром сдули карманные «сорокопятки». Хотя прорвались в сотне метров от замаскированных пушчонок. Видно, ученые уже были: наугад пару залпов из 88-миллиметровок жахнули по подозрительному кустарничку – и тю-тю батареи. Кого сразу не разорвало – раненые, контуженные – шарахнулись в разные стороны, а их троих, молодых и необстрелянных, окровавленный лейтенант, тыкая пистолетом в морды, заставил вернуться и вытащить на себе хотя бы одну «сорокопятку». Очумелые, оглушенные, они не ослушались приказа, но лишь приблизились к месту расположения батареи, как одному из них снесло осколком полчерепа. А двое оставшихся восемнадцатилетних пацанов вжались в выгоревшую траву и, казалось, теперь их уже ничем не поднять. Ничем: ни окриком, ни плетью, ни пулей. Они лежали, прижавшись друг к другу, словно близнецы-братья в утробе матери, и не было роднее и теплее чувства, чем осознавать, что ты не один в этом аду, что рядом такая же плоть и кровь. Трудно сказать, кому из них первому пришла эта мысль: а давай стрельнем друг в друга. Несильно стрельнем, понарошку. Чтобы лишь ранить, чтобы лишь в санчасть попасть. Чтобы хоть сегодня-завтра живыми остаться, а там видно будет. Им так хотелось выжить, что раздумывать над этим диким предложением долго не пришлось. И вот уже первый стоит под дулом винтовки. Стоит присогнувшись – закопченный, оборванный – лишь правую руку в сторону отставил.

– Стреляй!

– Ба-бых! – на фоне сражения винтовочный выстрел прозвучал тише хлопка мухобойки.

– Ой, – обливаясь кровью из пробитого локтя, застонал раненый.

– Не ойкай, давай быстрей стреляй в меня, – злым шепотом зашипел второй боец. – Сможешь винтовку удержать левой рукой?

– Смогу. Я сейчас, перетяну лишь жилу.

Кое-как он собрался, неуклюже навел на товарища свое оружие. Долго целился в плечо – рука дрожала, не слушалась – потом твердо перевел прицел на открытый, что-то пытавшийся крикнуть рот и нажал на спусковой крючок. А когда на карачках, шатаясь из стороны в сторону, протискивался сквозь гарь и разрывы к своим, одна фраза стучала – то ли в голове, то ли в зубах: «Не надо нам свидетелей, не надо нам свидетелей…»

А солдатик тот каким-то чудом выжил: лишь пара зубов вылетела, да шею немного повело. Где осел после войны, чем занимался – об этом история умалчивает. Известно лишь (и то очень узкому кругу фронтовиков), что периодически наведывался он в наши края, искал своего заклятого дружка. Ох, какой незабываемой была бы та, увы, несостоявшаяся встреча. Потом необъявленные визиты чужака прекратились. То ли устал искать убийцу недострелянный красноармеец, то ли простил вероломного подлеца, то ли сам успокоился…

А наш землячок как чуял: пару десятилетий по чужим весям скитался – то по северам, то по южным пустыням. Вернулся уже в семидесятые годы. Учительствовал, каким-то чудом оформил ветеранство, успел засветиться в казаках – «возрожденцах». Так и помер, неразоблаченным.

Соседки

В молодости своей немало помыкался я по чужим квартирам. С благодарностью вспоминаю сегодня я всех этих Марь Иванн и Анн Петровн, делившихся со мной не только простеньким уютом своих горниц, но и, как говорится, последним куском хлеба. Угощали они меня, прежде всего, по доброте своей, а также, возможно, в надежде на то, что их бедный квартирант когда-нибудь разживется чем-то по-настоящему стоящим и уж тогда отблагодарит их сторицей за все сразу. Но шли месяцы за месяцами, а нищенского оклада по-прежнему хватало лишь на кое-какую одежонку с обувкой, ржавые столовские котлеты да вечернее чаепитие с плавленым сырком. Так что я до сих пор в долгу у этих простых незатейливых тружениц и могу расплачиваться только своей благодарной памятью.

Целых три года прожил я у пожилой женщины по имени – да, да, именно Мария Ивановна. Выросшая в «хохлачьей» слободе, она сильно «оказачилась» за долгие годы проживания в станице. По крайней мере, говор ее уже ничем не отличался от говора окружающих казаков и казачек, хотя коренное население она все же слегка недолюбливала. Но это так, к слову. Замужем она никогда не была, хотя имела сына, проживающего в областном центре. Втихаря от меня курила, а когда я, входя в хату, простодушно спрашивал: кто это у нас надымил? – то либо спешно сваливала на якобы приходившего в гости какого-то деда, то просто отмалчивалась, удаляясь в другую комнату. Мне все эти секреты были, что называется, до лампочки, я сам тогда курил и поэтому по поводу табачного запаха от бабули особо не заморачивался. Просто каким-то дальним сознанием понимал: Марья Ивановна – это вам не божий одуванчик, за плечами ее непростая, а, возможно, и трагическая жизнь.

И вот однажды, когда я тихонько лежал в своей комнате на диване и что-то там почитывал, в гости к моей хозяйке пришла соседка по имени Васюнька, то есть, по-серьезному – Василиса. Она часто, почти каждый день, от скуки наведывалась от Марии, они болтали о том, о сем, а в конце, как правило, ссорились. Тогда с чувством хлопалась дверь, а вслед гостьи неслись незамысловатые ругательства. Впрочем, недлинные и почти беззлобные.

Но на этот раз все обернулось по-другому. Сначала я не обращал абсолютно никакого внимания на их приглушенный (да еще за толстыми двойными дверными занавесками) разговор пока он, этот разговор, не взлетел до высот поистине громогласных.

– Думаешь, я забыла, как ты со своими активистами выкидывала нас из родительского дома? – почти кричала Васюнька, – Как пинала узлы, что маманя навязала в дорогу? Думаешь, забыла, как ты напялила мою реквизированную дубленку, которая мне досталась еще от прабабушки и которую мне разрешали надевать лишь по годовым праздникам? И как ты тут же, при мне ее рукавом вытирала свои сопли? Я этого вовек не забуду. И потом полдвора отхватила и не подавилась, небось, нашими грушами и сливами, пока мы по карагандам скитались. А ведь я их вот этими самыми руками сажала, еще совсем девчушкой. С батяней, конечно…

Голос Васюньки понемногу, рывками стихал, как бы давая возможность противоположной стороне обдумать сказанное и найти аргументы для возражений.

И моя Марья Ивановна смобилизовалась, обрела в голосе нужную твердость, возразила:

– А для чего ж тогда революцию делали? Чтоб всяких буржуев и вас, кулаков, задавить. А то ишь, напахали. И земля у вас, и дома у вас, а мы в землянках гнулись, хлеба до сыта не наедались.

– Ну слава Богу, хоть теперь-то наелись, – с открытой издевкой в голосе встряла Васюнька.

– Да, я свой хлебушко отработала сполна, – снова загремела Мария Ивановна, – Пока ты там в Средней Азии в ссылке персики ела, мы тут вкалывали, как проклятые. Помнит она, видите ли, как их выселяли, а поглядела бы ты, как мы обоз с мукой для фронта отправляли. Ночью, в морозяку. Одни малосильные бабы да пацаны. А я еще только что с аборта. Кровь по лыткам течет в валенки, а я мешки тягаю…

Я хоть и молодой был тогда, но страшный смысл тех слов меня прямо парализовал. Я лежал на диване, боясь пошевелиться. И уже не помню, что там дальше было, кто что говорил, кто был более прав и чьи доводы были весомее. Помню лишь, что обе бабки, в конце концов, поревели в голос, потом отсморкались и откашлялись и привычно, как ни в чем не бывало, попрощались. Вероятно не далее, как до завтрашнего дня.

Задолбал меня Ильич

У Юрия жена работает в краеведческом музее. А там то и дело выставки всякие, исторические экспозиции. Короче, частенько просит жена мужа помочь ей: что-то передвинуть из экспонатов, а то и перенести. Вот и таскает Юрий что потяжелее на своем горбу. Особенно «достал» его почти метровый гипсовый бюст Ленина. Сначала из подвала райадминистрации его извлекал, освобождая из груды мусора, потом из музея носил его в школу на показ детям, потом тащил обратно, а во время ремонта в самом музее последовательно эвакуировал вождя из одного кабинета в другой. Так наловчился, что уже и не задумывается, за что лучше браться – за уши, нос, подбородок или сразу за лысину бюстового Ильича. Хватает в охапку и попер. При этом кряхтит и приговаривает: «Ты вот моих дедов-казаков казнил-притеснял, а я тебя даже ни разу не уронил. Хотя задолбал ты меня основательно».

Добавить комментарий